後見制度の「誤解」と「利用までの流れ」

- 臼倉夕佳

- 2025年6月29日

後見制度の「よくある誤解」を解き明かします!

誤解1「後見人になると、本人の財産を自由に使える?」

→正しくは:本人のためにしか使えません。

後見人は、本人(被後見人)の利益を守る立場です。後見人の財産とは別であり、家庭裁判所の監督のもと、本人の生活や医療、福祉に必要な支出のみが認められます。

むしろ、勝手に使えば横領などの罪に問われる可能性もあります。

誤解2「一度後見制度を利用したら、もうやめられない?」

→正しくは:状況が変われば終了することもあります。

本人の判断能力が回復した場合などは、家庭裁判所の申立により、後見の終了をすることも可能です。

また、後見人の変更をすることも可能です。

ただし、「預貯金の解約のために後見を開始した」「相続手続きのために後見を開始した」などの場合で、それらが終わった(預貯金の解約ができた、相続手続きが済んだなど)から後見終了をする、ということはできません。

誤解3「親族しか後見人になれない?」

→正しくは:親族以外もなれます。

近年では、親族以外の第三者(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など)が後見人に選ばれるケースも多くなっています。

中立性や専門性が求められる場面では、専門職後見人の活用が有効です。

成年後見制度は最後の手段だと思われがちですが、早めに検討することで、ご本人やご家族の負担を軽減できる可能性はあります。また。成年後見制度は「本人の意思を尊重しつつ支援する」ことが基本です。

誤解したまま避けてしまうのではなく、正しい知識のもとに検討してみてはいかがでしょうか?

制度を味方にすることで、安心して老後を迎えることができます。

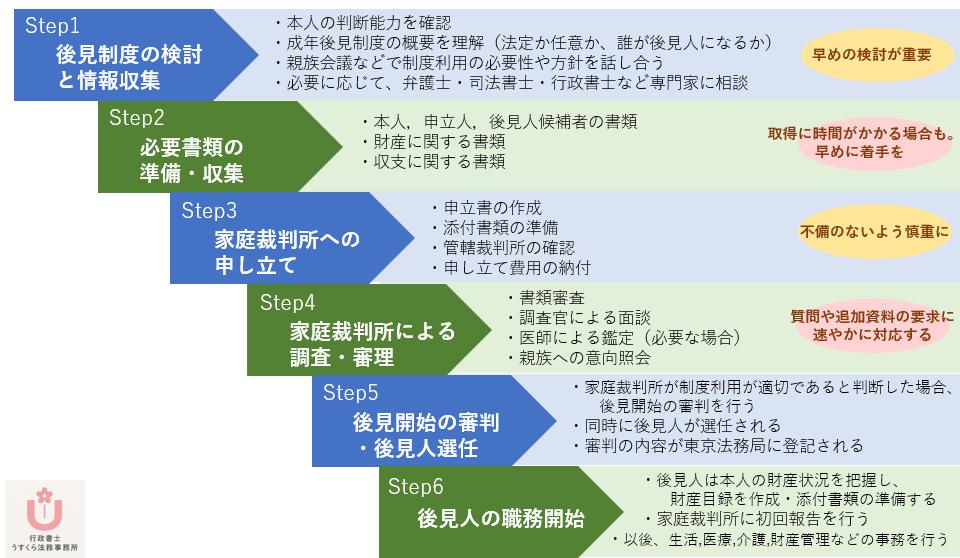

成年後見制度の利用までの流れ

成年後見制度を利用したいと考えたとき、どのような手続きが必要なのか気になる方も多いを思います。ここでは大まかな流れについて説明します。

Step1 後見制度の検討と情報収集

・本人の判断能力の状況を確認する。

・成年後見制度の概要を理解する(法定後見か、任意後見か。誰が後見人になるか、など)

・親族会議などで、制度利用の必要性や方向性を話し合う。

・必要に応じて、弁護士、司法書士。行政書士などの専門家に相談し、情報収集を行う。

ポイント:早めの検討が重要!

Step2 必要書類の準備・収集

・本人の書類:戸籍謄本、住民票、診断書(成年後見用)、登記事項証明書(成年後見登記されていなしことの証明書)など

・申立人の書類:住民票、戸籍謄本など

・後見人候補者の書類:住民票、身分証明書(運転免許証など)、経歴書など

・財産に関する書類:預貯金通帳のコピー、不動産登記簿謄本、有価証券の残高証明書など

・収支に関する書類:年金振込通知書、給与明細、医療費の領収書など

ポイント:種類が多く、取得に時間がかかる場合があるため、早めに着手。

Step3 家庭裁判所への申立て

・申立書の作成:家庭裁判所の書式に従い、必要事項を記入する。

・添付書類の準備:Step2で収集した書類を添付する。

・管轄裁判所の確認:本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う。

・申立て費用の納付:収入印紙(申立手数料)、郵便切手(連絡用)などを準備する。

ポイント:記載漏れや不備がないよう、慎重に作成、専門家によるサポートが有効。

Step4 家庭裁判所による調査・審理

・書類審査:提出された申立書や添付書類の内容を裁判所が確認する。

・調査官による面談:本人、申立人、後見人候補者などに対して家庭裁判所の調査官が面談を行い、状況を確認する。

・医師による鑑定(必要な場合):本人の判断能力について、医師による精神鑑定が行われることがある。

・親族への意向照会:親族に対し、後見制度利用の意向や後見監督人についての意見が確認される。

ポイント:裁判所からの質問や追加資料の要求に速やかに対応する。

Step5 後見開始の審判・後見人選任

・家庭裁判所が、成年後見制度の利用が適切であると判断した場合、後見開始の審判を行う。

・同時に、後見人(または保佐人、補助人)が選任される。

・審判の内容が、東京法務局に登記される(成年後見登記)。

ポイント:審判が確定すると、後見人の職務が開始される。

Step6 後見人の職務開始

・後見人は、本人の財産状況を把握し、財産目録を作る。

・家庭裁判所に初回報告を行う。

・以後、本人の生活、医療、介護、財産管理などに関する事務を行う。

・定期的に家庭裁判所に報告を行う。

ポイント:後見人には、本人の利益を最優先させる義務がある。

成年後見制度利用にかかる費用について

成年後見制度にかかる費用は、

「法定後見」か「任意後見」か、また「誰が後見人になるか」によって異なります。以下にそれぞれの概要をわかりやすくまとめます。

◆ 法定後見制度にかかる費用

① 申立てにかかる費用(家庭裁判所へ)

| 項目 | 金額(目安) |

|---|---|

| 収入印紙 | 800円 |

| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |

| 郵便切手代 | 約2,000円~3,000円(裁判所によって異なる) |

| 鑑定費用(必要な場合のみ) | 約5万円~10万円程度 |

※鑑定とは、本人の判断能力を医師に診断してもらう手続きです。必要かどうかは裁判所が判断します。

② 専門家に依頼した場合の費用(任意)

| 内容 | 費用(目安) |

|---|---|

| 書類作成サポート(行政書士・司法書士など) | 約5万円~10万円程度 |

| 家庭裁判所への申立て代理 | 約10万円前後 |

③ 後見人報酬(家庭裁判所が選任した場合)

| 項目 | 金額(目安) |

|---|---|

| 専門職後見人(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等)の報酬 | 月額2万円~6万円程度 |

※報酬額は家庭裁判所が判断し、財産額によって変わります。

※家族が後見人になる場合は、報酬が付かないことが多いです(希望すれば支給される場合もあります)。

◆ 任意後見制度にかかる費用

① 任意後見契約の締結費用

| 項目 | 金額(目安) |

|---|---|

| 任意後見契約の公正証書作成費用 | 約1万円~2万円前後(財産の額によって変動) |

| 公証人手数料・登記手数料 | 約1万~3万円前後 |

| 専門家による契約サポート(行政書士など) | 約5万円~10万円程度 |

② 任意後見が開始された後の報酬

| 項目 | 金額(目安) |

|---|---|

| 任意後見人の報酬 | 月額1万円~5万円程度 |

※こちらも、報酬は家庭裁判所の監督のもと決定されます。

◆ 最低限かかる費用(目安)

| 種類 | 自分で申立て | 専門家に依頼 |

|---|---|---|

| 法定後見 | 数千円~1万円台 | 10万円~20万円前後+報酬 |

| 任意後見 | 数万円~ | 10万円前後+報酬 |

まとめ

いかがでしょうか、今回の記事では成年後見制度の具体的な部分に触れてみました。

早めに検討・準備しておくことで、将来の安心につながります。

「まだ元気あから大丈夫」ではなく、「元気なうちにこそ備える」ことがご家族の負担軽減にもなります。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

お問い合わせフォームでは24時間受け付けております!!